КАК РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОЙ ИНКЛЮЗИИ ВЛИЯЕТ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

Победители конкурса «Без исключения-2024» уже приступили к реализации своих практик. Так, Музей криптографии в феврале запустил лабораторию «Услышать и быть услышанным» для людей с разным сенсорным восприятием. А Липецкий историко-культурный музей провел первую встречу для незрячих и слабовидящих людей, желающих обучиться профессии экскурсовода — они будут создавать экскурсии по историческим местам города.

Конкурс «Без исключения» фонд «Свет» проводит с 2021 года. Его задачи — обеспечение равных возможностей участия в социокультурной жизни и улучшение благополучия взрослых и детей с ОВЗ, инвалидностью через развитие инклюзивных практик в музеях. В 2024 году конкурс прошел в третий раз, поддержку получили 75 музеев из 45 регионов страны.

Среди победителей как крупные федеральные институции, например, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, так и небольшие музеи. Например, в городе Сольвычегодске Архангельской области, где фонд «Свет» поддержал историко-художественный музей-заповедник, проживает менее 2 000 человек. Среди победителей есть и частные институции, такие как Еврейский музей и центр толерантности в Москве, музей «Насекомые мира» из Армавира Краснодарского края.

В 2024 году реализацию практик продолжали 23 музея из 44 победителей конкурса «Без исключения» 2022 года. За год они провели 34 выставки, адаптированных под посетителей с разным опытом восприятия, подготовили для них 135 макетов и материалов. Выставки и мероприятия посетили более 1600 людей с инвалидностью. Обучение по работе с посетителями, имеющими особые потребности, прошли 254 сотрудника музеев. Музеи, поддержанные фондом «Свет», в 2024 году привлекли более 40 экспертов опыта (людей с инвалидностью) к разработке и оценке своих инклюзивных практик.

«Инклюзия меняет музейные пространства, — подчеркивает учредитель фонда «Свет» Александр Светаков. — Мы с каждым годом видим по своим конкурсам «Без исключения», как музеи не только сами становятся более доступными для людей с разным опытом восприятия, но и многое делают для изменения отношения общества к людям с особыми потребностями».

Вот что говорят по этому поводу сами музеи, которые поддерживает фонд «Свет».

Ксения Белькевич, заместитель директора по развитию ГМИРЛИ им. В.И. Даля, уверена, что развитие инклюзии в музеях влияет на благополучие людей в целом. «В музее посетители оказываются в одном пространстве с людьми с инвалидностью и не испытывают неловкость, не понимая, как к ним обратиться, надо ли предложить помощь. Они получают опыт, представление о норме. Это как раз то, что мы называем обратной инклюзией. Но я предлагаю идти дальше. То, что люди наблюдают заботливое отношение ко всем, повышает лояльность и доверие к самой институции, к городу и даже стране», — считает она.

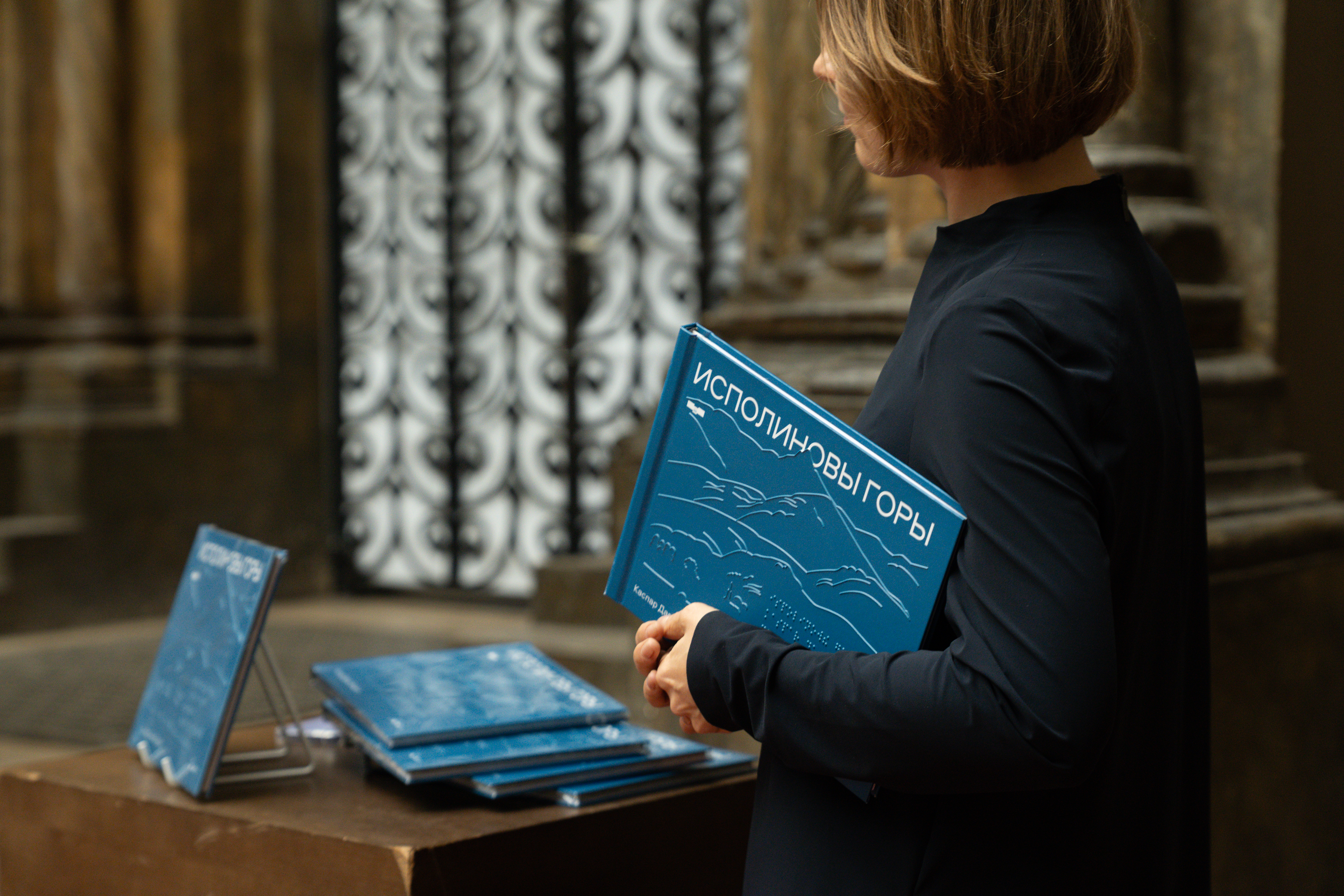

Алексей Дебабов, начальник отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина, отмечает, что люди быстро привыкают к тому, что считается общепринятой нормой, а музеи становятся проводниками трендов, в том числе в области этики, инклюзии: «Новые вызовы становятся двигателями новых процессов. Музей объединяет коллег в филиалах для обмена опытом, проводит Летнюю школу инклюзивных практик для музейных специалистов. При поддержке фонда «Свет» издательская программа музея пополнилась уникальным тактильным изданием по картине «Исполиновы горы», планируются новые проекты, развивающие сообщество глухих. Музеи сегодня становятся пространством новых встреч и диалога, который раньше не был возможен. В них приходит много новых людей с опытом инвалидности и без. Принять всех без исключения посетителей и быть готовым к разным сложностям — основная задача музея, где иногда нужно работать на опережение, а иногда — обрабатывать уже имеющийся опыт».

«Погружаясь в музейную инклюзию, я наблюдаю изменения. Они касаются и сотрудников, и посетителей, — говорит Людмила Жданова, заведующая информационно-коммуникативным отделом калужского Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. — Раньше людей, передвигающихся на коляске, провожали взглядами. Сейчас такого нет. Не так давно мы перед встречей с космонавтами предупредили школьников и учителей, что на мероприятии будут нейроотличные ребята. Школьники удивлённо переспросили: «И что?» – наши дети воспринимают как норму, что люди разные. Кто-то не видит, кто-то не слышит, кого-то раздражает свет, но они также пришли получать впечатления и знания».

При этом музейные специалисты признают, что есть, к чему стремиться. Реализовывать новые идеи помогают разные программы поддержки, в том числе конкурсы. «В планах — сделать так, чтобы инклюзивная культура начала пронизывать институциональные и социальные слои настолько сильно, чтобы мы наконец-то перестали ощущать и замечать дискриминацию, — говорит Мария Галкина, методист отдела обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи. — За последние пять лет музейные специалисты стали более осознанными и открытыми к инклюзивным проектам, начали получать целевую поддержку, улучшать качество программ для людей с разными формами инвалидности и активнее вовлекать самих носителей опыта. У Третьяковской галереи есть своё открытое инклюзивное пространство — Добрый музей, где мы можем встречаться с сообществом, организовывать встречи для профессионалов, обмениваться опытом, исследовать новые формы разговора об искусстве и многое другое».

Весной фонд «Свет» планирует несколько встреч музейного сообщества в Добром музее. А 5 марта состоится очередной вебинар для музеев-победителей конкурса «Без исключения-2024» по подготовке отчетности.

«Развитие инклюзивного направления делает музеи более устойчивыми, — уверена Эльвира Гарифулина, генеральный директор фонда «Свет». — Это сильно вовлекает всю команду. Расширяется аудитория — безбарьерная среда, тактильные макеты, видеогиды, навигация, таблички на ясном языке оказываются полезны и интересны не только для людей с ОВЗ. Наш фонд, со своей стороны, помимо финансовой поддержки оказывает и информационно-методическую — исследования, стажировки, обучение, обмен опытом с другими музеями. Все это расширяет возможности музеев в разных городах и делает их настоящими точками притяжения».